- Istimewa

Pengantar Redaksi:

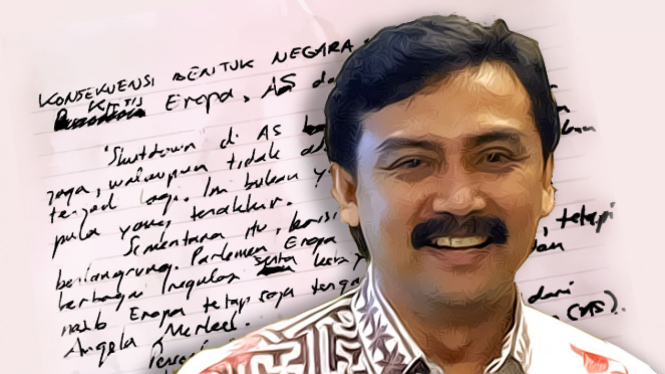

Sejak berada dalam tahanan KPK, Andi Mallarangeng punya lebih banyak waktu luang. Sambil menunggu pengadilan, ia mencoba memanfaatkan waktunya secara produktif dengan membaca dan menulis. Aturan KPK tak membolehkan penggunaan laptop, iPad dan semacamnya oleh para tahanan. Andi menulis artikel ini dengan tulisan tangan, dan kemudian disalin kembali oleh Redaksi VIVAnews agar bisa dinikmati oleh pembaca. Andi berusaha menulis di rubrik “Analisis” sekali seminggu.

-----------------

VIVAnews - Di tengah hiruk-pikuk persiapan dan kompetisi menjelang Pilpres 9 Juli nanti, tidak ada salahnya kalau kita melihat ke belakang sebentar, mencoba mengerti apa yang sesungguhnya terjadi pada Pileg 9 April kemarin.

Banyak hal yang dapat dipelajari dan menambah pemahaman kita tentang karakter dan kecenderungan politik dalam masyarakat Indonesia saat ini. Salah satunya adalah fenomena dekonsentrasi kekuatan parpol sebagaimana yang telah saya ulas dalam rubrik ini beberapa minggu lalu (Pemilu 2014: Dekonsentrasi Kekuasaan). Contoh lainnya adalah fenomena split-voting, sebuah pilihan yang mendua yang juga tidak kalah pentingnya sebagai indikasi perilaku politik kontemporer .

Dalam hal ini, kita harus melihat apa yang terjadi di Lampung pada Pileg 9 April silam. Di provinsi dengan hampir 7 juta penduduk ini terjadi pemilu serentak, yaitu pileg untuk memilih anggota DPR RI, DPRD I dan II, serta pemilu regional (pilkada) untuk memilih gubernur. Peristiwa ini unik, satu-satunya yang terjadi dalam Pemilu 2014, sebuah penggabungan pemilu legislatif dan eksekutif sekaligus. Walaupun penggabungan ini tidak bersifat setara, sebab gubernur adalah tokoh eksekutif daerah, namun karena dilakukan pada saat yang bersamaan maka ia dapat mengindikasikan beberapa hal menarik soal hati rakyat serta tarik-menarik beberapa unsur yang mempengaruhi pilihan mereka.

Dari hasilnya, kita lihat beberapa fakta: Partai Demokrat anjlok di Lampung, menurun drastis perolehan suaranya dibanding dengan hasil Pemilu 2009, namun ternyata calon gubernur yang diusung oleh partai berlambang Mercy ini, yaitu Ridho Fikardo, berhasil keluar sebagai pemenang dengan suara mayoritas mutlak. Dalam kompetisi untuk memilih caleg di DPR RI, rakyat menghukum Partai Demokrat (PDIP yang kini keluar sebagai pemenang di Lampung), tapi dalam soal kompetisi gubernur, ceritanya menjadi lain. Untuk posisi yang satu, hati rakyat bergerak ke kiri, sementara untuk posisi lainnya hati yang sama bergerak ke arah yang berbeda sama sekali.

Itulah fenomena split-voting dalam contohnya yang hampir sempurna. Hati dan pilihan rakyat terbelah. Tidak ada konsistensi pada diri yang sama. Dua kertas suara untuk dua pilihan kewenangan dan keterwakilan yang berbeda.

Memang, kita bisa berkata bahwa fenomena yang sama sebenarnya pernah terjadi pada Pemilu 2004. Ketika itu, dalam pileg Partai Demokrat hanya mendapat dukungan suara pada kisaran 6-7 persen, namun pada pilres SBY ternyata mampu mengalahkan incumbent Presiden Megawati dalam dua putaran. Sama yang terjadi di Lampung barusan, waktu itu pilihan rakyat untuk partai (pemenang Pileg 2004 adalah Partai Golkar) berbeda dengan pilihan mereka untuk pemimpin eksekutif (SBY, dengan dukungan utama dari Partai Demokrat).

Hal ini memang bisa menjadi pembanding yang menarik. Namun harus diingat bahwa pada Pileg dan Pilpres 2014 pilihan rakyat tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Pileg terjadi pada bulan april, sementara pilpres putaran pertama pada bulan juli dan putaran kedua bulan september. Jadi walaupun merupakan indikasi menarik, ia bukanlah sebuah fenomena split-voting dalam pengertian yang sesungguhnya.

Di Lampung, fenomena itu lebih mengental, sebuah fakta yang menjadi potret dari perilaku politik dari kurun waktu tertentu. Barangkali ia dapat menjadi indikasi bagi gambaran yang lebih besar lagi, bukan hanya bagi Provinsi Lampung, namun bagi perilaku politik rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Pertanyaan kita kemudian adalah, apakah fenomena split-voting ini memperkuat demokrasi Indonesia? Sebagai sebuah gejala awal, apakah ia akan tumbuh sebagai gejala perilaku dominan yang pada akhirnya menjadi ciri khas sistem politik kita?

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat gejala yang sama juga semakin menguat. Hal ini gampang terlihat pada pemenang pemilu yang sering berbeda untuk pemilihan presiden, senator, anggota kongres, gubernur, serta jabatan-jabatan lokal lainnya. Di Negeri Paman Sam ini, gejala tersebut sejalan dengan makin besarnya proporsi pemilih independen, yaitu pemilih yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung loyal partai tertentu. Jumlah mereka akhir-akhir ini diperkirakan berkisar sampai 30-40 persen dari jumlah pemilih. Mereka ini juga sering disebut sebagai swing voters, pemilih yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan pada setiap pemilu.

Dengan besarnya pemilih independen, politik menjadi lebih tak terduga, cair, mudah berubah, fluktuatif. Di satu sisi, kenyataan baru ini memicu partai-partai di AS untuk lebih responsif terhadap kehendak rakyat. Don’t take anything for granted: loyalitas pemilih pada partai semakin berkurang dan karenanya setiap partai dan kandidatnya harus bekerja lebih keras untuk merebut hati pemilih. Semua ini tentu positif bagi perkembangan demokrasi yang matang.

Namun di sisi lain, karena loyalitas pada partai semakin tergerus, maka peran figur dan tokoh semakin meningkat. Organisasi melemah, personality menguat: politik semakin berubah menjadi sebuah proses penokohan, dan dengan sendirinya pula sebuah hal menjadi niscaya, yaitu pencintraan Sang Tokoh. Semua ini menimbulkan kekuatiran bahwa panggung politik akan menanggalkan karakternya yang sejati, yaitu ajang publik dan kebersamaan sosial. Faktor individu, penokohan, dan popularitas pribadi menjadi terlalu menonjol sehingga basis organisasi, program dan platform kebijakan terdesak hanya menjadi faktor pendamping yang tidak terlalu dianggap penting.

Itulah dilemanya. Kita membutuhkan swing voters dalam jumlah yang memadai untuk mendesak agar partai dan kaum politisi menjadi lebih responsif terhadap kehendak rakyat. Namun kita juga membutuhkan partai yang kuat dan melembaga agar rakyat mendapatkan pilihan beragam yang didasarkan pada kebijakan dengan pijakan yang jelas dan kokoh. Selain itu, kita juga memerlukan munculnya kaum politisi yang tidak hanya menggantung di awan, tetapi berakar dalam jaringan sosial dan politik yang ada.

Di Amerika Serikat, jalan keluar bagi dilema ini adalah revitalisasi partai lewat mekanisme rekruitmen yang lebih baik, pemanfaatan medium baru seperti internet dan socmed dalam meluaskan jaringan pendukung, dan sebagainya. Namun yang tidak kurang pentingnya adalah proses kreatif serta pencarian terus-menerus ide-ide baru yang cemerlang dan relevan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Ide-ide inilah yang kemudian dikristalisasikan menjadi kebijakan baru, yang kemudian ditawarkan kepada publik.

Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat di AS memiliki beberapa think-tank, kandang kaum pemikir dan intelektual publik, second-hand dealers of ideas (untuk membedakannya dengan primary researchers and thinkers di dunia universitas), yang bertugas dalam pencarian kreatif dan perumusan ide-ide baru tersebut. Merekalah yang memiliki tugas utama agar masing-masing partai masih dianggap relevan dan memiliki daya tarik kuat yang berbasis pada kebijakan, kepentingan, serta tradisi khas masing-masing partai yang telah memiliki “ideologi” tersendiri, yang telah terdistribusi secara cukup dalam dan luas, baik dalam aspek sosio-ekonomi (kaya, miskin, kelas menengah) maupun aspek geografi atau wilayah pemilih (Pantai Barat dan Timur, daerah pedalaman, American hinterlands, wilayah pertanian, dan daerah pinggir kota yang suburban).

Di situlah terletak salah satu kunci kehebatan demokrasi di AS. Ikatan partai terus menurun, tetapi kaum intelektual dan kaum politisi mereka terus mencari ide dan kebijakan baru agar eksistensi partai mereka tetap menjadi relevan, serta tetap mampu menawarkan sesuatu yang penting untuk mengikat kebersaamaan dalam partai yang sama. Efek samping dari hal ini adalah dunia ide dan perdebatan kebijakan di AS menjadi kaya, menarik, tajam, serta mendalam. Dalam hal inilah bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat adalah negeri demokrasi yang paling menarik dan paling dinamis.

Bagaimana dengan kita? Fenomena split-voting serta independensi kaum pemilih saya kira akan terus menguat di masa-masa mendatang. Apalagi, dalam pemilu berikutnya, yaitu Pemilu 2019, pileg dan pilpres akan dilakukan serentak, tidak seperti selama ini yang terpisah. Dengan ini maka independensi pemilih dan perubahan serta pemilihan dalam sikap mereka menjadi vital: setiap partai dan setiap politisi harus mampu meraba dan mengakomodasi kehendak mereka, tetapi pada saat yang sama tetap mampu menjaga keseimbangan antara yang publik dan yang personal, antara tuntutan organisasi dan kepentingan individu, serta antara kebijakan dan publisitas.

Tentu saja, manakala mungkin, kita bisa belajar banyak dari Amerika Serikat. Partai dan kaum politisi dapat menggunakan medium baru yang lebih murah (internet dan socmed, walaupun jangkauannya masih terbatas sekarang, akan tumbuh lebih luas, dengan biaya murah). Tetapi yang lebih penting, sama dengan yang terjadi di AS, mereka juga harus memperluas ide dan cakrawala pemikiran mereka, mempertajam kebijakan yang akan ditawarkan, serta menguji kebijakan dan ide-ide ini lewat perdebatan dan diskusi-diskusi yang menarik.

Dengan itu semua, partai dan kaum politisi kita akan tumbuh semakin matang, semakin berakar, serta semakin mampu menawarkan solusi bagi pencapaian kemajuan bersama. Rakyat akan semakin independen, tetapi saya percaya bahwa mereka juga akan semakin rasional, semakin mampu dan butuh ide serta beragar tawaran program yang akan meningkatkan nasib dan kehidupan mereka.

Jika semua itu terjadi, perjalanan demokrasi Indonesia ke depan niscaya akan semakin baik dan membanggakan kita semua. Indonesia adalah negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini barulah ukuran kuantitas dan jumlah penduduk. Tetapi kalau hal-hal baik tadi terjadi, maka kita bisa bangga bahwa kebesaran demokrasi Indonesia bukan hanya ukuran jumlah, tetapi lebih terutama dalam ukuran mutu serta dinamisme ide-ide yang berkembang di dalamnya.

Let’s just do it. Jalannya pasti tidak mudah, dan kita harus terus belajar dan mengembangkan diri, membuka pikiran kita pada ide dan gagasan baru, sambil terus menggali aspek-aspek tradisi dan pemikiran di negeri kita sendiri. Kalau kita terus berusaha, niscaya jalan yang lebih baik akan terbuka. If there’s a will, there’s a way. Maju terus Indonesia.

28 Mei 2014

Andi Mallarangeng adalah doktor ilmu politik lulusan Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, AS.

Baca juga Kolom Andi Mallarangeng lainnya: