- VIVA.co.id/M Ali Wafa

VIVA – Sistem Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada secara langsung kembali menjadi sorotan. Maraknya politik uang yang berujung pada tindak pidana korupsi menjadi salah satu pemicunya.

Belum lagi soal aksi-aksi kekerasan, ujaran kebencian berbau suku, agama, dan ras (SARA) di media sosial yang terjadi, membuat suasana nyaman di masyarakat terganggu. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pun sampai terancam hanya gara-gara rebutan posisi sebagai gubernur atau kepala daerah tertentu.

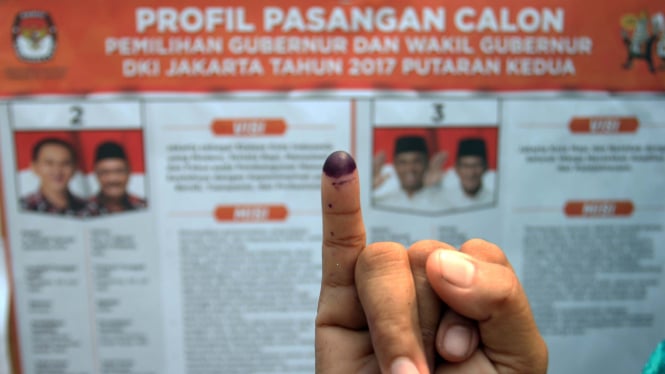

Pilkada DKI Jakarta setahun lalu menjadi contoh paling sahih. Bagaimana agama ikut terseret dalam perebutan kekuasaan di ibu kota dan dampaknya sampai mengancam persatuan nasional.

Masyarakat seperti dipaksa berhadap-hadapan. Demi membela atau menyerang tokoh tertentu. Efeknya tidak hanya di Jakarta saja tapi meluas sampai ke hampir seluruh penjuru tanah air.

[Debat Pilkada DKI Jakarta setahun lalu].

Tak heran bila kondisi tersebut membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan kegelisahannya saat hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu, 14 Maret 2018. Dia menilai pilkada langsung hanyalah praktik demokrasi dengan biaya tinggi.

Untuk meraih kemenangan, para pasangan calon bupati, wali kota atau gubernur juga melakukan usaha yang tidak mudah. Mereka harus berjibaku dan membangun jaringan dalam waktu yang lama. Tentu ongkos yang dibutuhkan untuk itu tidak sedikit.

[Baca: KPK Tetapkan Cagub Maluku Utara sebagai Tersangka].

Setelah menang, banyak dari mereka yang malah terjebak praktik korupsi atau suap karena tidak bisa menutupi biaya politik yang dikeluarkan dengan penghasilannya. Maka, adanya kepala daerah yang terjaring operasi Komisi Pemberantasan Korupsi seperti sudah menjadi santapan media sehari-hari.

"Mungkin karena memang begitu situasinya tidak cukup dengan ditutup dengan gaji yang bersangkutan. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT diduga terkena tindak pidana korupsi," kata Tito dalam kesempatan tersebut.

Oleh karena itu, Tito menyarankan sistem pilkada langsung agar dilakukan evaluasi. Karena pada kenyataannya, mereka yang terjerat kasus hukum tidak hanya peserta atau para calon kepala daerah. Beberapa waktu lalu, ada pula penyelenggara pemilu yaitu Panwaslu dan KPU yang ditangkap aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

"Kalau lebih banyak mudharatnya dicarikan solusi yang lain," kata Tito.

[Baca: Kapolri Sarankan Pilkada Langsung Dikaji Ulang].

Saran dari Tito itu langsung disambut baik oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani. Arsul tidak memungkiri bahwa setelah beberapa tahun ada dampak negatif dari pilkada langsung.

Yang utama adalah terjadinya segregasi di masyarakat. Bahkan juga sampai juga pada tingkat keluarga. Lebih lucu lagi, anggota Komisi III itu juga mengatakan ada kelompok gara-gara dukungan pilkada yang berbeda tidak diundang kenduri.

"Lalu sampai terjadi bentrokan di Papua berapa kali," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

Puncaknya, adalah penggunaan media sosial saat ini yaitu marak penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian yang terkait dengan calon-calon di pilkada. Jadi dia menilai wajar bila kapolri meminta untuk ditinjau lagi.

[Kerusuhan di Pilkada Bangkalan, Madura].

Namun, Arsul mengakui pengkajian perlu dilakukan secara pelan-pelan alias bertahap. Alasannya karena pilkada secara langsung sudah berlangsung cukup lama.

"Tentu ibarat mobil belok, kita jangan langsung u-turn (putar balik), nanti kaget," ujar Arsul.

Konkrit, Arsul menawarkan pilkada tidak langsung dimulai dari pemilihan gubernur. Sebabnya, otonomi daerah letaknya di kabupaten atau kota, bukan di provinsi. Kemudian, provinsi adalah kepanjangannya tangan pemerintah pusat di daerah.

PPP: Pilkada Tak Langsung Bisa Dimulai dari Pilgub

Warisan SBY

Sayangnya, tidak semua pihak mendukung saran dari Kapolri Tito, dan sependapat dengan pemikiran Arsul. Misalnya dari Partai Demokrat.

Mereka menganggap pilkada langsung adalah esensi demokrasi. Lebih dari itu juga warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kini merupakan ketua umum partai tersebut.

"Oleh karena itu, Demokrat sejak awal mempelopori ini bahkan sejak zaman Pak SBY. Bahkan kita lanjutkan," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

Hinca menilai biaya politik bukan alasan pilkada langsung harus dihapus. Baginya, tidak ada hubungannya orang tertangkap dengan pemilihannya. Perkara beban atau biaya tinggi tentu itulah jadi pelajaran bahwa harus hati-hati.

"Tidak ada yang salah dengan pilkada langsung juga. Enggak perlu juga tergopoh-gopoh ganti," tutur dia.

Politisi yang juga anggota Komisi III DPR itu menegaskan praktik korupsi tidak ada hubungannya dengan sistem pilkada langsung. Korupsi adalah perilaku perorangan. Sementara penghapusan pilkada langsung adalah kemunduran demokrasi.

Demokrat: Pilkada Langsung Warisan SBY

Dari dua pendapat yang saling berlawanan itu, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mencoba memberikan solusi. Menurutnya, daripada diubah, ada cara yang lebih efektif yaitu dengan menurunkan treshold ke angka 5 persen baik bagi calon dari partai maupun independen atau perseorangan.

Skema itu membuat semua dapat mudah mendaftar dan tidak perlu membeli perahu dan kawin paksa dengan para wakil yang tidak sevisi dan seperjuangan.

Mardani mengingatkan sistem langsung maupun tidak langsung mengandung manfaat dan madharatnya. Dia menyebut pilkada langsung kekuatannya ada pada kepala daerah yang kokoh karena tidak bisa dilemahkan oleh DPRD. Sedangkan kelemahannya mahal dan rawan money politik pada masyarakat.

"Tapi dengan menurunkan syarat pendaftaran jadi 5 persen justru ada kompetisi ketat dan menjadikan semua kandidat saling menjaga. Juga indenpenden," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Apa yang disampaikan Mardani itu cukup beralasan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada calon perseorangan yang maju harus memiliki dukungan minimal 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum pada DPT.

Lengkapnya, 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta, 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta, 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.

Sedangkan pada jalur partai, mereka harus mendapat dukungan partai atau gabungan partai yang memiliki suara di DPRD minimal 20 persen, atau jika menggunakan ukuran suara minimal 25 persen.

[Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono].

Sejarah pilkada langsung

Lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru, Presiden Soeharto ketika itu memiliki kekuasaan penuh dalam mengangkat kepala daerah di semua tingkatan. Meskipun mekanisme pemilihannya melalui DPRD, tapi tetap atas kontrol dari Soeharto.

Dalam menjalankan kebijakannya, Soeharto mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dia ingin mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Pada 1998, rezim Orde Baru runtuh seiring masuknya masa reformasi. Era ini memberikan perubahan mendasar bagi sistem politik di Indonesia dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada 7 Mei 1999, yang segera mengubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Di masa ini, kepala daerah dipilih sepenuh oleh DPRD, tak lagi ada campur tangan Pemerintah Pusat. Berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu kepala daerah diangkat oleh presiden atau menteri dalam negeri, yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD.

Pemilihan kepala daerah mengandung kelemahan, karena dalam mekanisme rekrutmen calon ditemukan banyak praktik politik uang. Calon kepala daerah selalu mengobral uang untuk membeli suara para anggota DPRD dalam pemilihan. Selain itu, mengumbar uang untuk membiayai kelompok-kelompok tertentu sebagai cara menciptakan opini publik.

Undang-undang itu kemudian direvisi setelah banyak dikritik karena dianggap menyuburkan politik uang dan tak melibatkan partisipasi masyarakat luas. Lalu, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung.

Meski begitu, pilkada langsung tak serta-merta diterapkan karena Undang-Undang itu terlebih dahulu diuji materi (judicial review), lalu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005, yang berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pemilukada langsung menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

Setelah itu, pilkada dilaksanakan secara langsung. Para calon adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh dukungan minimal 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Legislatif.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

[Baca: Evolusi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia].

Pada 2014, DPR sempat mengesahkan Undang-Undang Pilkada (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota). Sistem pemilukada langsung oleh rakyat yang berlaku selama sepuluh tahun, berganti menjadi pemilukada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun demikian, Presiden SBY ketika itu langsung membatalkannya. SBY menerbitkan dua Perppu. Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

Pemerintah dan DPR lalu menyepakati pilkada digelar secara serentak untuk pertama kalinya pada 2015 yang kemudian berturut-turut diadakan lagi pada 2017, dan saat ini, 2018. Sistem tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada.

[Pilkada serentak pertama digelar pada 2015].

Bagaimanapun, mayoritas publik saat ini masih setuju dengan sistem pilkada secara langsung. Alasannya, pertama, lebih menjamin hak politik warga negara dan memperkuat partisipasi rakyat dalam kehidupan politik negara. Kedua, memperkuat legitimasi kepala daerah.

Sebaliknya, pengembalian pilkada ke DPRD dianggap mematikan partisipasi politik rakyat. Kemudian, menggeser demokrasi ke sistem oligarki atau suara rakyat digantikan oleh segelintir elit.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dinilai menguntungkan partai pemenang pemilu legislatif. Akibatnya, partai menengah sulit menjadi kepala daerah.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai segala kelemahan dan kekurangan pilkada langsung yang harus terus diperbaiki termasuk mencari regulasi agar biaya politik yang mahal bisa ditekan. Pemerintah seharusnya bukan mengubah sistem pilkada langsung, namun memikirkan bagaimana cara untuk menghemat biaya pemilu lewat pemilu serentak.

Menurutnya, politik uang bisa berkurang jika pemerintah menyiapkan regulasi atau perangkat aturan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap yang melanggar hukum.